はじめに

ChatGPT、生成AI、動画AI、ボイスクローン…。

AIを使って副業、仕事効率化、創作活動などに取り組む人が増えています。

一方で、こんな声も聞こえてきます。

「興味はあるけど、どうも踏み出せない」

「やろうと思ったけど、すぐやめた」

それって、あなただけじゃありません。

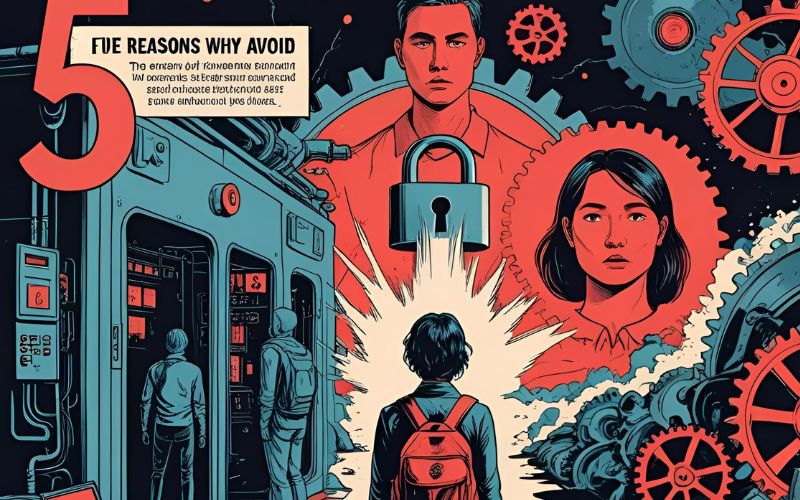

実際、私がYouTubeショートに「AIをやらない理由5選」という動画を出したところ、すぐに2,000回以上の再生がありました。コメントや反応から感じたのは、

「みんな、ちょっとだけ気になっている」ということ。

今回は、AIをやらない人たちのリアルな声から見えてきた「5つの本音」をお伝えします。

これを読むことで、「自分だけじゃなかった」と安心できるかもしれません。

理由①:なんか怖い。得体が知れない

AIってすごそうだけど、どこか不気味。

ChatGPTに「おはよう」と言ったら、ちゃんと返してくれる。それって便利なようで、ちょっと怖くないですか?

「人間の仕事を奪う」

「AIに支配される未来」

そんなニュースも相まって、「便利すぎて逆に不安」と感じる人は少なくありません。

特に中高年層は、「機械に心を預けたくない」という防衛本能が働くのかもしれません。

理由②:どうせ使いこなせない

AIを使うには「英語が必要」「設定が複雑」「パソコンが速くないと無理」と思い込んでいませんか?

実際には、スマホだけでもChatGPTは使えますし、日本語でもまったく問題ありません。

でも最初にログインでつまづいたり、変な英語のエラー画面が出たりすると…

「あ、自分には向いてないな」と諦めてしまうんですよね。

この“もったいない脱落”が非常に多いのが現状です。

理由③:忙しすぎて学ぶ時間がない

AIに興味はある。でも、仕事、家事、育児、介護…。

やらなきゃいけないことが多すぎて、「新しいことを学ぶ余裕なんてない!」という声もよく聞きます。

実際、AIは最初の1時間がハードル。そこさえ越えれば、逆に“時間が生まれるツール”なのですが…。

忙しすぎる人ほど、「まずは調べる時間が取れない」のです。

これは社会構造的な課題かもしれません。

理由④:正直、興味がない

「AIとか未来とか、どうでもいいんだよね」

こう言い切る人もいます。これは悪いことではありません。

全員がAIを使う必要はありません。

ただ、今後の社会では「AIに使われる側」になるか、「AIを使う側」になるかが、職業や収入に影響を与える可能性が高いと言われています。

興味がないまま放置しておくと、「気づけば大きな差がついていた」という未来もあり得ます。

理由⑤:一度使ったけど、よくわからなかった

「ChatGPT使ってみたけど、何を聞けばいいのか分からなかった」

この声、実は一番多いです。

Google検索のように“正解”を求める人にとっては、AIとの会話は「ふんわりしすぎている」と感じるかもしれません。

でも、それこそがAIの魅力。

答えを聞くのではなく、「一緒に考える」「アイデアを出してもらう」のが本来の使い方です。

まとめ:やらない理由には意味がある

AIをやらない理由には、どれも納得できる背景があります。

怖い、難しい、時間がない、興味がない、分からなかった。

でも、そのどれもが「ちょっとしたきっかけ」で変わります。

たとえば「AIがあなたの悩みに答えてくれた」としたら?

たとえば「自分の文章を整えてくれた」としたら?

たとえば「収入につながった」としたら?

AIは“万能の魔法”ではありませんが、使い方しだいで「自分の強み」を増幅させてくれるツールです。

もし少しでも興味があれば、まずは「自分の名前を入力してみる」ことから始めてみてはどうでしょうか。

もしかしたら、そこからまったく違う未来が開けてくるかもしれません。